Vielfaltsbarometer 2025: Die Akzeptanz von Diversität in Deutschland nimmt ab

Besonders stark schwindet die Akzeptanz in Bezug auf ethnische Herkunft und Religion. Unser Experte Ferdinand Mirbach ordnet die zentralen Ergebnisse des Vielfaltsbarometers 2025 ein – und benennt auch, was wir für den sozialen Zusammenhalt in Deutschland tun können.

Gesellschaftliche Vielfalt ist in Deutschland zwar gelebte Realität. Gleichzeitig aber steht das Zusammenleben in Vielfalt unter massivem Druck: Immer neue Krisen ermüden die Bevölkerung oder überfordern sie. Der ökonomische Abschwung schürt Verlustängste und führt zu Protektionismus gegenüber allen anderen, vor allem „dem Fremden“. Die zunehmende Individualisierung und Sichtbarkeit einstiger Randgruppen hinterlassen bei manchen Menschen ein Unbehagen.

Das Vielfaltsbarometer der Robert Bosch Stiftung ist eine repräsentative Befragung zu den Themen gesellschaftliche Vielfalt und Zusammenleben in Deutschland. Es liefert Daten über die Einstellungen zu den Vielfaltsdimensionen Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, sexuelle Orientierung, soziökonomische Schwäche, ethnische Herkunft und Religion. Für das Vielfaltsbarometer 2025 wurden rund 4.800 deutschsprachige Personen im Alter ab 16 Jahren online befragt. Verglichen werden die Ergebnisse mit denen des Vielfaltsbarometers 2019. Konzeption und Auswertung der Studie erfolgte durch die Constructor University Bremen. Zu den Autor:innen gehört Dr. Ferdinand Mirbach, Senior Expert und Diversitätsbeauftragter der Robert Bosch Stiftung.

Abwärtstrend in allen Bundesländern

All dies bleibt nicht folgenlos. So ist die Akzeptanz von Vielfalt in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, wie unsere repräsentative Studie Vielfaltsbarometer belegt. Laut Vielfaltsgesamtindex, der auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten basiert, liegt der Wert für die Akzeptanz von Vielfalt in Deutschland aktuell bei 63 Punkten. Damit liegt er zwar deutlich über dem Skalenmittelwert von 50. Gleichzeitig aber ist dieser Wert im Vergleich zu 2019 um fünf Punkte gesunken; damals lag der Vielfaltsgesamtindex für Deutschland noch bei 68 Punkten.

Diese Entwicklung lässt sich für (fast) alle Bundesländer beobachten. Besonders auffallend: die Akzeptanz von Vielfalt hat in den vergangenen Jahren in Westdeutschland stärker abgenommen als im Osten, womit sich der Westen den einst schlechteren Werten im Osten annähert. Eine besonders starke Abnahme ist dabei in den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen zu verzeichnen – den einstigen Hochburgen der Akzeptanz von Vielfalt.

Niedrige Akzeptanzwerte besonders bei ethnischer Herkunft und Religion

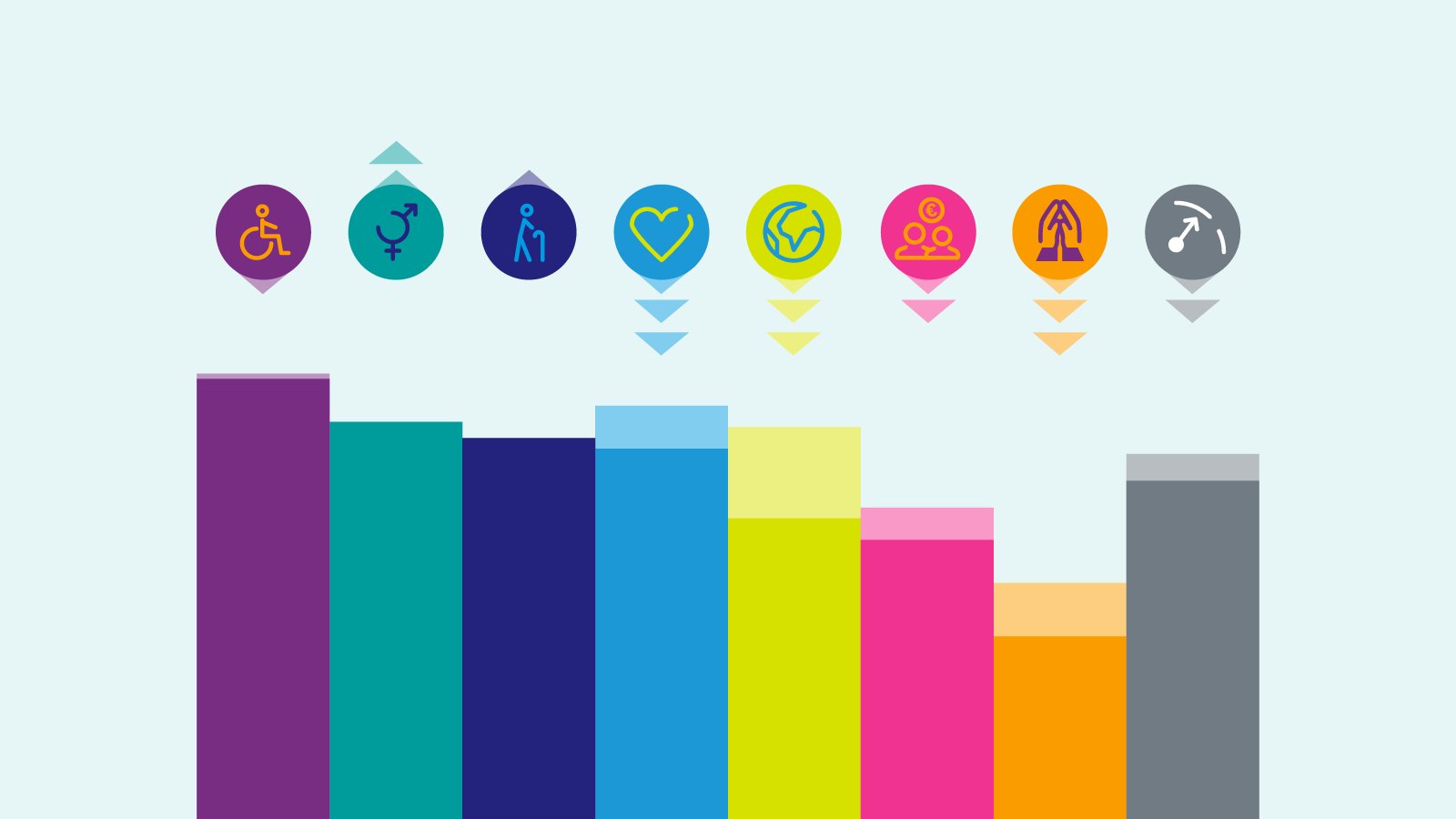

Betrachtet man einzelne Dimensionen von Vielfalt, so hat – im Einklang mit den dominierenden öffentlichen Debatten – die Akzeptanz verschiedener sexueller Orientierungen sowie insbesondere verschiedener ethnischer Herkünfte und von Religion deutlich abgenommen. Die Akzeptanz ethnischer Vielfalt ist mit einem Verlust von 16 Punkten geradezu dramatisch gesunken. Bei diesen Themen zeigt sich auch ein besonders hohes Potential für die Polarisierung verschiedener Gruppen in der Bevölkerung und für eine gesellschaftliche Spaltung.

Auch sozioökonomische Schwäche trifft inzwischen auf noch weniger Akzeptanz als noch 2019. Erfreulicher sieht es bei den weiteren untersuchten Dimensionen von Vielfalt aus, nämlich Lebensalter, Behinderung und Geschlecht: hier sind die Akzeptanzwerte stabil geblieben, teils sogar besser geworden.

Der individuelle Umgang mit Vielfalt: Diese Muster zeigen sich in der Gesellschaft in Deutschland

Die Untersuchung von Persönlichkeitsmustern, ebenfalls Gegenstand der Untersuchung, gibt einige Hinweise darauf, welche Faktoren Einfluss auf die individuelle Akzeptanz von Vielfalt haben. Den stärksten positiven Einfluss hat demnach die individuelle Empathiefähigkeit, also die Kompetenz, sich in andere Menschen und deren Lebenslagen hineinzuversetzen und deren Bedürfnisse anzuerkennen.

Besonders hinderlich bei der Akzeptanz von Vielfalt ist hingegen ein ausgeprägter Wohlstandsprotektionismus. Damit ist die fehlende Bereitschaft gemeint, gesellschaftlich erwirtschaftete Güter mit anderen Anspruchsgruppen zu teilen. Die Studie zeigt aber auch: Menschen, die in einem heterogenen Umfeld leben oder sich bewusst ein solches Umfeld suchen, sind Vielfalt gegenüber offener und auch positiver eingestellt.

Wie wir die Akzeptanz von Vielfalt fördern können – und damit auch den sozialen Zusammenhalt

Damit bestätigt das Vielfaltsbarometer: Begegnungen helfen dabei, gesellschaftliche Vielfalt nicht nur zu akzeptieren, sondern auch wertzuschätzen. Gesellschaftliche Vielfalt, so viel steht fest, wird in der Zukunft weiter zunehmen. Wenn der Zusammenhalt nicht erodieren soll, muss diese Vielfalt von uns allen gestaltet werden.

Die Studie benennt auch, wie wir die Akzeptanz von Vielfalt fördern können: durch Dialog und das Vermitteln von Wissen; indem wir unsere Demokratie stärken, Grundrechte und Werte verteidigen und gegen jede Form von Diskriminierung eintreten; indem wir individuelle Lebenslagen und -leistungen stärker anerkennen; und indem wir auf spalterische Rhetorik, Verkürzungen, Pauschalisierungen und Vorurteile verzichten. Das alles macht eine Gesellschaft nicht nur lebenswerter, sondern auch krisenfester und widerstandsfähiger gegenüber den Herausforderungen unserer Zeit, denen wir immer auch gemeinsam begegnen.