Geschwindigkeit rettet Leben

Oft dauert es Jahre, bis Patient:innen von einem Durchbruch in der medizinischen Forschung profitieren. Die Robert Bosch Stiftung will das ändern, indem sie gezielt Translation fördert: die schnelle Übersetzung von Forschungsergebnissen in Behandlungserfolge. Wie dieses Prinzip funktioniert, kann man auf dem Bosch Health Campus jeden Tag beobachten.

Jede Krebsdiagnose ist eine Katastrophe, und das war auch bei Melanie Sonnleitner (Name von der Redaktion geändert) so. Nachdem ein hartnäckiger Husten sie zunehmend quälte, wurde ein Bronchialkarzinom bei der damals 58-jährigen Stuttgarterin entdeckt. Sonnleitners Lage verschlechterte sich schnell: „Der ständige trockene Husten war wie eine Folter, dazu kamen bald Schmerzen – und über allem: diese schreckliche Angst.“ Es folgte ein Klinikmarathon: Immuntherapie, Behandlung mit Zytostatika, gemeinhin als Chemotherapie bekannt, und die darauffolgende Erhaltungstherapie. Nichts schlug richtig an.

Ein Jahr nach der Diagnose konnte Sonnleitner ihr Bett kaum mehr verlassen, litt unter Atemnot, hatte Metastasen im Bauch. „Eigentlich waren alle Therapieoptionen ausgeschöpft“, erinnert sich Prof. Dr. Hans-Georg Kopp, Chefarzt der Pneumologischen Onkologie und Molekularen Onkologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. „Austherapiert“, heißt das im Jargon der Medizin. Doch eine letzte Idee hatte das Krankenhaus-Team.

Im Sommer 2021 wurde Frau Sonnleitner in drei Anläufen Tumorgewebe entnommen. Erst der letzte Versuch, eine Bronchoskopie, war erfolgreich. Doch die Strapazen lohnten sich. Im Labor wurde die RNA des Tumors untersucht. „Dabei entdeckten wir eine sogenannte RET-Fusion: eine Gen-Veränderung, die in weniger als ein Prozent der Lungenkrebsfälle vorliegt“, erzählt Prof. Kopp.

Und für genau diese Tumorvariante kam zu dieser Zeit ein neues Medikament auf den Markt, das zielgerichtet an der Mutation des Tumors ansetzt. Zwei Jahre nach ihrer Erstdiagnose musste Frau Sonnleitner mal wieder ein neues Medikament einnehmen: Selpercatinib, ein Inhibitor, der die Stärke des Tumors, seine Mutationsfähigkeit, als Achillesferse nutzt. Und diesmal sollte sich alles ändern.

Der Prozess, der dem Fall von Frau Sonnleitner zugrunde liegt, heißt „Translation“. Damit ist die schnelle Übersetzung von medizinischer Forschung in klinische Behandlungsformen gemeint. Die Genfusion der Bronchialkrebsart, an der Frau Sonnleitner leidet, wurde erst vor wenigen Jahren entdeckt – und doch liegt schon eine zielgerichtete Therapie vor. Nun würde man denken, dass neueste Forschungsergebnisse im Regelfall so schnell wie möglich den Patient:innen zugutekommen. Aber das ist leider nur selten der Fall.

Der Grund dafür ist vor allem, dass Medikamentenentwicklung heute eigentlich nur noch von großen Konzernen betrieben wird. Die ebenfalls sehr wichtige Grundlagenforschung ist mit diesen Prozessen jedoch oft ungenügend verzahnt. Die einen forschen zu den biochemischen Grundlagen des Lebens, die anderen stellen Produkte für einen spezifischen Markt her. Und das alles findet in einzelnen „Blasen“ statt, personell wie räumlich getrennt voneinander. Viele potenziell lebensrettende Erkenntnisse kommen so nie bei den Patient:innen an – oder für viele zu spät.

„Wir können erforschen, wie Medikamente im Körper wirken, wie sie miteinander interagieren und vor allem, wie sie mit verschiedenen genetischen Ausstattungen interagieren.”

Dass sich das ändert, dass medizinische Innovationen so schnell wie möglich so vielen Menschen wie möglich helfen, ist das erklärte Ziel des Dr. Margarete Fischer-Bosch-Instituts für Klinische Pharmakologie (IKP) am Robert-Bosch-Krankenhaus. Es liegt nur wenige Gehminuten von der Onkologie entfernt.

„Es gab in der Krebstherapie in den letzten Jahren fantastische Fortschritte, gerade im Bereich der Pharmakogenomik, also der Krebstherapien, die auf die Keimbahn des Individuums oder auf das Genom des Tumors spezifiziert sind“, sagt Prof. Dr. Matthias Schwab, der das Institut seit 2007 leitet und auch den Lehrstuhl für Klinische Pharmakologie an der Universität Tübingen innehat.

„Viele Krebsarten kann man heute theoretisch heilen oder in eine chronische Erkrankung überführen. Es ist eine schreckliche Erfahrung für die Erkrankten, dass sie eine Chance auf Heilung haben, ihnen aber die Zeit davonläuft.“ Ärzt:innen und Forschende haben laut Prof. Schwab deshalb die moralische Pflicht, für eine schnelle Übersetzung der Erkenntnisse in Ergebnisse zu sorgen.

Prof. Schwab sitzt in einem engen Büro. An den Wänden hängen Poster, die er auf den letzten Fachkonferenzen vorgestellt hat. Darauf zu sehen sind Tumoren in verschiedenen Stadien, farbig markiert. Im IKP wird auf fünf Stockwerken geforscht, um die 80 Personen arbeiten hier, viele auf Promotions- oder Postdoc-Stellen.

„Wir entwickeln in der Regel keine neuen Medikamente“, erklärt Prof. Schwab den Ansatz des Instituts, „aber wir können zum Beispiel erforschen, wie Medikamente im Körper wirken, wie sie miteinander interagieren und vor allem, wie sie mit verschiedenen genetischen Ausstattungen interagieren – sei es vom Individuum oder vom Tumor.“

1973 wurde das Dr. Margarete Fischer-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologie gegründet, benannt nach Boschs ältester Tochter, die dies mit einer Spende möglich machte. Zu Beginn erforschten dort vier Mitarbeitende, wie sich Art und Zeitpunkt der Medikamentengabe auf den Therapieerfolg auswirkten – und wie Patientinnen und Patienten davon bestmöglich profitieren. Heute ist das IKP mit rund 80 Beschäftigten die größte wissenschaftliche Forschungseinheit auf dem Gebiet der klinischen Pharmakologie in Deutschland.

Ein Beispiel, bei dem am IKP Pionierarbeit geleistet wurde, ist die Behandlung von Brustkrebs, der häufigsten Krebserkrankung bei Frauen. Neben einer zytostatischen Therapie, die, grob gesagt, das Wachstum aller Zellen – also auch normaler Zellen – im Körper hemmt und damit in der Regel enorm strapaziös ist und mit schweren Nebenwirkungen einhergeht, gibt es Arzneimittel, die gezielt wirken.

Schon Anfang der 1960er-Jahre wurde die Substanz Tamoxifen entdeckt, die am Rezeptor für das weibliche Hormon Östrogen greift und wesentlich dazu beiträgt, dass Frauen nach Entfernung des Brustkrebses nicht erneut erkranken. Ein bahnbrechendes Medikament also – leider nicht für alle Patient:innen. „Mein Vorgänger am IKP, Prof. Michel Eichelbaum, entdeckte schon 1975 den sogenannten CYP2D6-Polymorphismus“, so Prof. Schwab.

Bedeutet: Zehn Prozent der Frauen fehlt genetisch bedingt dieses Enzym, das Tamoxifen im Körper erst zu einer wirksamen Substanz verstoffwechselt, weshalb sie von der Gabe des Medikaments wenig profitieren – der Tumor kann trotzdem wachsen. Diesen Frauen aber kann geholfen werden, indem man ihnen direkt das Stoffwechselprodukt verabreicht. Prof. Schwab hat genau das zu seinem Thema gemacht. Am IKP wurden dazu erstmalig neue Konzepte erarbeitet, die zu einer großen multizentrischen Studie in Deutschland führten, um die Translation in die klinische Praxis zu ermöglichen.

Wie ein Tumor-Avatar Leben rettet

Am IKP bekämpft man den Krebs auf verschiedenen Ebenen. „Um den Metabolismus von Tumoren zu verstehen, also zum Beispiel ihre Reaktion auf Medikamente, muss man mit Modellen arbeiten“, sagt Dr. Thomas Mürdter, stellvertretender Institutsleiter. Lange Zeit züchtete man dafür Tumorgewebe in Petrischalen. Das Problem dabei ist, dass Tumoren unglaublich komplexe Gebilde sind, in denen Tumorzellen mit dem sie umgebenden Gewebe – Blutgefäßen, Fibroblasten und Immunzellen – interagieren. Ein 2-D-Modell in der Schale kann diese Komplexität nicht abbilden. Ein Team rund um Dr. Mürdter arbeitet deshalb mit sogenannten Organoiden: künstlichen Mini-Tumoren, die etwa in einem Gel gezogen werden, das aus Mäuse-Tumoren gewonnen wird. „Tumor-Avatare“ nennt sie Dr. Mürdter.

In verschiedenfarbigen Flüssigkeiten wachsen die Mini-Tumoren heran. Manche erkennt man mit bloßem Auge: ein winziges, harmlos aussehendes Stück Fleisch. „Mit diesen Organoiden können wir ziemlich genau nachvollziehen, wie sich ein Tumor im lebenden Körper verhält“, sagt Dr. Mürdter. So kann man zum Beispiel prüfen, auf welche Substanzen ein Tumor reagiert, gegen welche er eine Resistenz aufbaut und welche ihn nachhaltig schrumpfen lassen.

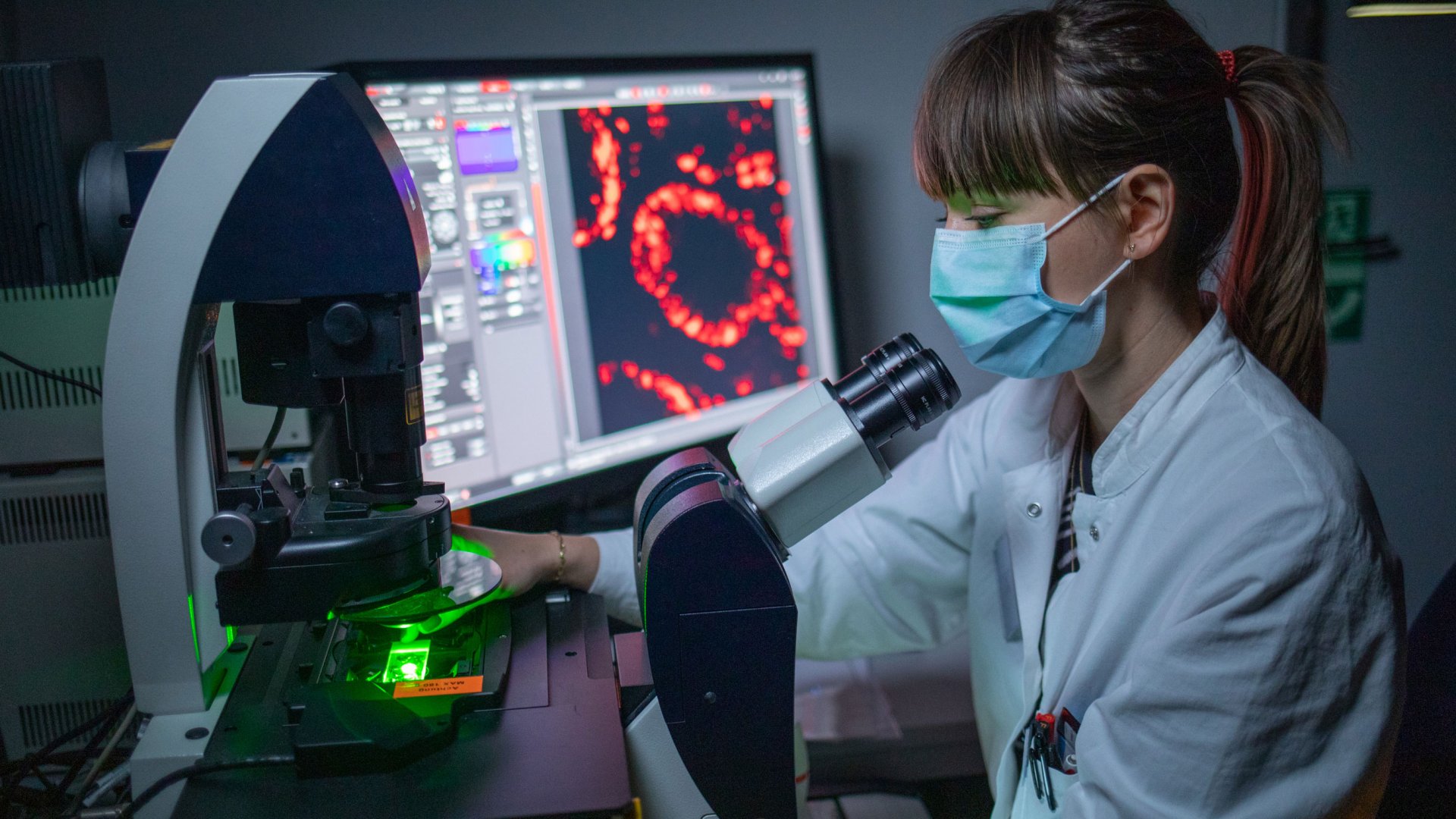

Im IKP sind alle Arten der Spezialisierung gebündelt. „Eine genetische Analyse machen wir heute innerhalb weniger Stunden“, sagt Dr. Mürdter. Die Tumoren und Organoide können mit einem Lasermikroskop im Nanometerbereich beobachtet werden, die Massenspektrometer im zweiten Untergeschoss weisen so gut wie alle Substanzen in allen Verdünnungen nach. Das alles ist auf engem Raum versammelt, die Wege sind kurz, alle Mitarbeitenden kennen und duzen sich, sprechen eine Sprache und verfolgen ein Ziel.

Und noch ein Sachverhalt trägt dazu bei, dass am IKP die Translation so zielgerichtet praktiziert wird: die enge Verzahnung mit dem Onkologischen Zentrum des Robert-Bosch-Krankenhauses. Mehrmals die Woche werden Tumorproben direkt aus dem Operationssaal angeliefert, in 0,3-Millimeter-Schichten geschnitten und dann weiterverarbeitet, zum Beispiel zu Organoiden. Im Augenblick sind es vor allem Brust-, Darm- und Eierstocktumoren, zu denen die Forschungen auf Hochtouren laufen.

Sehr oft ist aber auch Lungenkrebs dabei, dessen hohe Anzahl an Varianten und Mutationen ihn für die onkologische Grundlagenforschung besonders interessant macht. „Es ist ein Geben und Nehmen zwischen Behandlung und Forschung“, sagt Dr. Mürdter. „Wir bekommen das Tumormaterial der Patientinnen und Patienten. Im Gegenzug bemühen wir uns darum, dass neueste Forschungsergebnisse schnellstmöglich in ihre Behandlung einfließen können.“

„Wir hatten eine winzige Chance, und die haben wir genutzt.“

Vielleicht landeten auf diese Weise auch Tumorproben von Frau Sonnleitner in den unterirdischen Laboren des IKP. Dass sie heute noch selbst über ihre Krankheit sprechen kann, bezeichnet sie als Wunder: „Ich wollte keine Prognosen, bat die Ärzte, mir keine Lebenserwartung zu nennen“, erzählt sie, „aber ich fühlte, dass ich es nicht mehr lange schaffen würde: die Schmerzen, der Husten, die Depression – ich konnte nicht mehr.“

Doch nachdem sie das neue Medikament, den Inhibitor Selpercatinib, geschluckt hatte, wachte sie am nächsten Morgen mit einer deutlich spürbaren Verbesserung auf: „Ich würde nicht sagen, dass ich symptomfrei war, aber die Schmerzen reduzierten sich über Nacht zu drei Vierteln! Mein Mann erschrak richtig, als er ins Zimmer kam und mich im Bett sitzen und nicht liegen sah.“ Die Verbesserungen stabilisierten sich, selbst die Metastasen bildeten sich zurück. „Ich bin nicht gesund“, sagt Frau Sonnleitner, „und vielleicht werde ich den Krebs auch nicht besiegen können. Aber es ist das größte Geschenk, dass ich mein Leben im Augenblick relativ schmerzfrei und vor allem ohne den quälenden Husten führen kann.“

Auch Prof. Kopp ist sehr zufrieden: „Wir hatten eine winzige Chance, und die haben wir genutzt. Nun müssen wir schauen, wie es weitergeht. Viele Inhibitoren wirken nur vorübergehend, der Tumor entwickelt Resistenzstrategien, die wir aushebeln wollen. Dazu laufen gerade Forschungen auf Hochtouren“, sagt er.

Ich habe mich mit meiner Krankheit nie allein gefühlt.“

Melanie Sonnleitner vertraut dem Team des Robert-Bosch-Krankenhauses ganz und gar. „Ich hatte vor meiner Erkrankung großen Respekt vor Krankenhäusern“, sagt sie. Beim Betreten einer Klinik bekam sie regelrecht Herzrasen.

Als sie an Krebs erkrankte, war ihr klar, „dass ich nur eine Chance habe, wenn ich mich ganz und gar auf die Behandlung einlasse. Aber das Team hier macht es mir leicht. Sie verfügen nicht nur über das beste Wissen, sondern haben mich mit Wärme und Herzlichkeit aufgenommen. Ich habe mich mit meiner Krankheit nie allein gefühlt.“ Vielleicht ist das auch eine schöne Definition von Translation: dass man den einzelnen Menschen mit seiner Krankheit nicht allein lässt, dass alle Instanzen zusammenarbeiten, um zu heilen.